Para suplir un poco la escasez de tiempo para finalizar algunos artículos pendientes y darle algo de vidilla al blog recupero un extenso comentario/resumen de 1º de carrera sobre una obra consideraba básica para los que se inician en el estudio de las religiones y su influencia en la mentalidad y la sociedad del Mundo antiguo, así como su importancia a la hora de que los historiadores de otras épocas nos transmitiesen la Historia: "De paganos, judíos y cristianos", del erudito italiano Arnaldo Momigliano.

Arnaldo Momigliano (1908-1987) comienza este estudio sobre la influencia de las religiones en las sociedades de la Antigüedad comentando que la interpretación de las fuentes bíblicas es tan válida como cualquier otra fuente historiográfica. Toda fuente tiene sus limitaciones y el historiador debe asumir desde un primer momento que las conclusiones que pueda sacar de su estudio pueden ponerse en tela de juicio, puesto que las fuentes utilizadas también lo están.

A la hora de analizar el trato que ha recibido la historia de las religiones a lo largo de los tiempos comprobamos la existencia de una dicotomía casi permanente compuesta por Historia y Filosofía, solo salvada por algunas corrientes de pensamiento y algunos autores puntuales; por ejemplo Hume trata el tema desde los dos puntos de vista, pero nunca mezclándolos.

En el campo de la poesía griega vemos como tiende a tratar el mundo de los dioses como un mundo histórico. Por el contrario, las corrientes filosóficas, como respuesta crítica a esta poesía, intenta mostrar una imagen de los dioses como algo inalcanzable para los humanos, llegando a utilizar la interpretación alegórica. Sólo Epicúreo llegó a afirmar la existencia de un mundo de dioses como modelo de felicidad para los hombres.

Heródoto fue el creador de un modelo para la investigación histórica de la religión alternativo al existente. Éste influyó en autores posteriores que investigaron acerca de religiones de otros países. Pero tanto griegos como romanos excluían el trato de la religión en los tratados que denominaban de historia. Ambas culturas se ceñían a hechos políticos y militares a la hora de hablar de historia.

Entre los romanos existía la creencia de que uno de los principales pilares del poder de Roma era su religión. El trato que ésta recibe por parte de historiadores romanos varía desde la crítica filosófica hasta la descripción sistemática que hace Varrón en su obra "Antigüedades divinas".

Durante el S.II a. e. c. comenzó una polémica entre paganos y cristianos. Los últimos debían demostrar históricamente la validez de la religión, llegando incluso a superar la erudición de autores paganos. Pero, fuera de esta polémica, debemos destacar las biografías que a partir de este momento proliferan abarcando también toda la Edad Media. Durante esta época también encontramos otro enfoque que nos habla de religiones de otros países contado por manos de judíos, cristianos y musulmanes. Se da una vuelta al estudio del paganismo como parte componente de una realidad, aunque muchas veces era tratado como una tendencia demoníaca. Ya a partir del Renacimiento, el Humanismo comienza a dar al paganismo de la antigua Grecia y Roma verdadera importancia.

Pasando al tema de cómo los antiguos griegos enfocaron la posibilidad de existencia de una Historia universal, hay que citar los tres esquemas principales de los que fueron precursores, aunque no usuarios habituales. El primero nos habla de una sucesión de razas caracterizadas por distintos metales (oro, plata, hierro, etc.). Comprobamos lo curioso de la introducción de la raza de los héroes, que no está caracterizada por ningún metal. Esto implica la importancia que daban los griegos a los héroes mitológicos. Pero se ha comprobado que el uso de estas edades son meras especulaciones sin ningún tipo de fundamento histórico.

![]() |

| Arnaldo Momigliano |

El segundo se basa en la afirmación de que la humanidad en general pasa por las fases biológicas del ser humano, es decir, infancia, adolescencia, madurez y vejez. Pero este esquema sirvió más bien para naciones concretas que para la humanidad en general. Así, de esta manera, varios autores utilizan este esquema para el análisis histórico de Roma. Entre ellos podemos citar a Floro que atribuye a Roma una infancia de 250 años (época de reyes), una juventud de también unos 250 años, a la que sigue una etapa de madurez de 200 años, que da término con el gobierno de Augusto. Los siguientes 100 años son de vejez.

Por último queda exponer el esquema de la evolución del hombre desde la barbarie hasta la civilización. Este esquema intenta analizar cómo el hombre se va superando a sí mismo con el tiempo en busca del conocimiento absoluto.

Estas tres tendencias serán utilizadas por múltiples historiadores llegando a ser utilizadas conjuntamente en un mismo análisis. Pero realmente hubo muy pocos historiadores griegos que se atrevieran a tocar la Historia con carácter universal. Sólo Polibio se atrevió a denominarse historiador universal. Pero el término "Historia universal", para Polibio tenía una fecha concreta de comienzo, que coincidía con la cronología de la Segunda Guerra Púnica. Para éste, los romanos eran los creadores de la historia universal, aunque no descartaba que en tiempos remotos pudo haberse dado una situación semejante. A partir de Polibio encontramos más personajes que se aventuran al estudio de historia universal, interesándose por el conocimiento de otras culturas diferentes a la griega.

Polibio basa su estudio en una sucesión de imperios mundiales centrándose en Grecia, Macedonia, Cartago y Roma. Un dato curioso de este esquema era la exclusión del Imperio egipcio, que hasta que no fue citado por Hecateo de Abdera había quedado olvidado. Este autor nos habla de Sesostris como gobernante universal.

Más adelante, los historiadores romanos Diodoro, Trogo Pompeyo, Nicolás de Damasco y Timágenes se dedican a presentar una historia universal en la que Roma deja de ser la única gran cultura existente, y glorificando a antiguas civilizaciones orientales.

Durante época helenística se sigue utilizando el esquema de las cuatro monarquías, que vemos en el "Libro de Daniel" representado de forma alegórica en la narración del sueño de Nabucodonosor. La innovación de este autor, junto con otros escritores judíos, es la creencia en la imposición de un nuevo reino, el Reino de Dios.

Entre los años 60 y 40 a. e.c. Roma vivió un periodo de agitación fomentado por diversos factores. De entre estos cabe destacar la gran rivalidad surgida entre dos de los componentes del triunvirato, tras la muerte del tercero. Tras el triunfo militar de César sobre Pompeyo comenzó un interés especial hacia la religión incitada por el propio César. Entre los historiadores que mejor han retratado este periodo se encuentran Cicerón, Nigidio Fígulo y Terencio Varrón, que, aunque en un primer momento fueran partidarios de Pompeyo, sus más importantes obras religiosas están escritas tras haberse reconciliado con César.

![]() |

Batalla de Farsalia, la victoria de César

sobre Pompeyo, por P. Dennis |

En diferentes textos hemos encontrado referencias sobre la posible divinización que pudo haber llevado a cabo César sobre su propia persona. Aunque esta cuestión está ampliamente discutida, puesto que mientras algunos autores basan sus hipótesis en escritos que hablan acerca de esta identificación de César con Júpiter, otros se basan para negarlo en algunos documentos de igual valor historiográfico que no dejan claro este proceso. Aquí volvemos a encontrar el obstáculo del que antes hablábamos de la discutibilidad de toda teoría histórica.

Al hablar del trabajo de Nigidio Fígulo no podemos pasar por alto que era el más firme partidario de Pompeyo de los tres autores citados. Éste, al contrario que sus otros dos contemporáneos, murió en el exilio sin que se hubiese producido la reconciliación con César. Pero esto ayudó a su trayectoria como narrador de culturas diferentes a la romana. Compaginaba sus estudios de los rituales romanos con el uso de prácticas tan diversas como el ocultismo o la providencia, que pretendía dominar tras haberse curtido, él y sus seguidores, con el conocimiento de diversas corrientes filosóficas y prácticas religiosas extrañas. Aunque no sólo tocó el tema referente a las religiones, sino que conocemos obras suyas que van desde el estudio de animales hasta de astrología.

![]() |

| Grabado que representa a Varrón |

Por parte de Varrón, uno de sus principales aportes al estudio de la religión es la distinción de la teología en tres ramas diferentes. Una de ella era utilizada en el campo de la poesía, otra se relaciona con las especulaciones filosóficas, y la tercera era la que podemos denominar como oficial, es decir, los ritos y deberes que tienen que cumplir una persona cívica, y en especial los sacerdotes. Cada una de estas ramas esta presente en la civilización romana, si bien siguió siendo utilizada por teólogos posteriores, como es el caso de san Agustín. Pero Varrón intentaba la perduración de la religión antigua romana, aunque tuviese alguna predilección hacia el dios judío que se presentaba sin la antropomorfización característica de los dioses romanos, sostenía que había que mantener las instituciones religiosas romanas como culto a la tradición y a la civita. Pero esto no suponía la afirmación de que la religión romana fuera algo verdadero. Ese punto no le importaba, lo importante en sí era su conservación.

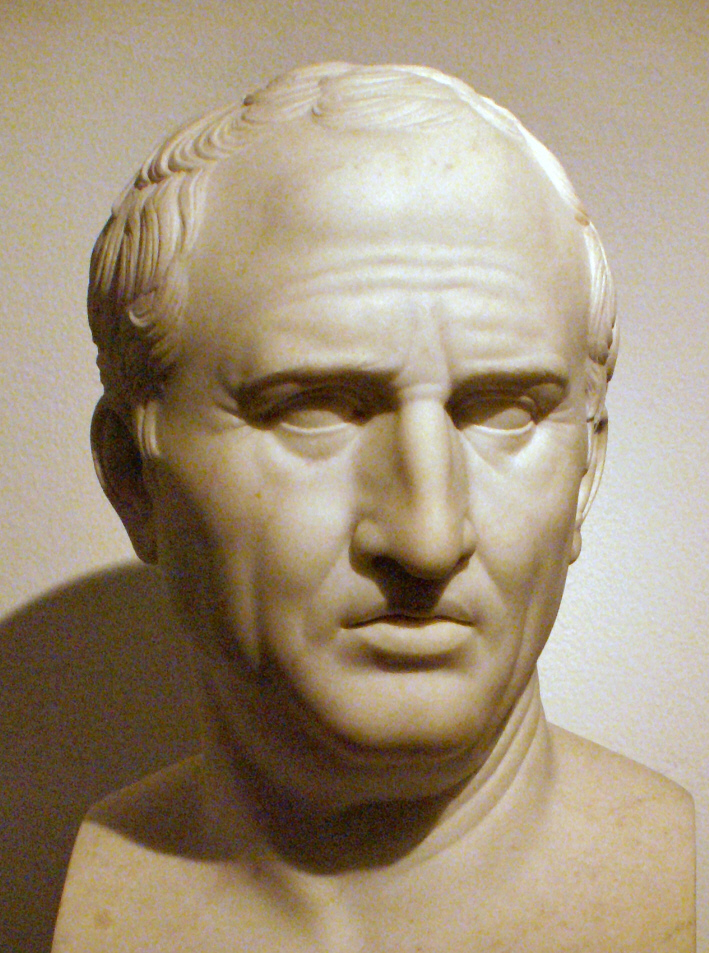

Por último debemos hacer referencia a Cicerón, quien a pesar de estudiar la obra de Varrón discrepa en muchos puntos, llegando a un escepticismo muy marcado. Al mismo tiempo que sus contemporáneos iban progresivamente asimilando el mundo de los dioses romanos con ingenuidad, Cicerón, por el contrario, se inclinaba cada vez hacia el escepticismo. Muestra al mismo tiempo una visión de la vida religiosa y la salvación tras la muerte muy vinculada a la vida política, que puede llegar a parecernos contradictorio a su escepticismo. Pero Cicerón coincidía con Varrón en la necesidad de conservar las tradiciones religiosas y sus cultos, aunque permitía pequeñas variaciones acordes con la evolución de la sociedad hacia una vida más racionalista.

![]() |

| Busto de Cicerón |

Pero no toda la trayectoria histórica de la vida de Cicerón tiene el mismo cariz. Pasa por una primera fase de intento de reorganizar el estado romano sobre las bases religiosas hasta llegar a un escepticismo tal de negar la posibilidad de demostrar la existencia de los dioses. Al mismo tiempo ofrecía una dura crítica hacia los augures. afirmando que no era posible conocer el futuro de un personaje concreto mirando las entrañas de un animal. La actitud de Cicerón no influyó en el movimiento ideológico que llevaron a cabo César y sus seguidores, preocupados cada vez más por la vida religiosa insertada en el movimiento político. César es al mismo tiempo jefe político y jefe religioso, al ser nombrado Pontífex maximus en el año 63. Incluso llegó a construirse un frontón en la puerta de su casa como era propio de los templos.

Pasando al campo de las creencias del pueblo llano, los historiadores nos vemos frustrados debido a la parca información que poseemos de ello. Aparte de la visión de los intelectuales, son muy escasas las fuentes que nos indiquen claramente el pensamiento común durante el S.I a. C. Encontramos unas vagas referencias sobre el culto de la esperanza en Grecia, pero no de manera institucionalizada, y además no siempre era vista como algo positivo. En Roma, por el contrario sí existió un culto más generalizado de la esperanza (Spes) desde tiempos antiguos.

De lo que si podemos hablar más ampliamente es de la fe, tanto en Roma como en Atenas. Aunque parece ser que pistis (nombre griego) y fides (nombre romano) tenían connotaciones diferentes. En Roma estaba mucho más extendido este culto, pero lo trataban de una forma más distante conforme a una institución legal. Los griegos veían en pistis un vinculo de confianza, tanto entre seres vivos como entre vivos y difuntos.

De manera muy diferente debemos tocar el tema de la fe en Jerusalén. Este pueblo mantiene una relación entre fe y esperanza mucho más acusada que los dos anteriores. Su fe se basa en la obediencia a Dios en la vida para ser recompensados tras la muerte.

Otro de los componentes de la religión ateniense eran los misterios eléusidas a los que fueron iniciados tanto Cicerón como más tarde Augusto. Estos misterios eran parte esencial de las escuelas filosóficas.

![]() |

| Apolo Partoos, Atenas |

Más adelante vemos como la diosa Atenea va perdiendo prestigio frente a Apolo Partoos, dios patrón de las familias, especialmente aristocráticas. Otros grupos religiosos a destacar eran las cofradías, que se dedicaban a la adoración de divinidades determinadas. Otra característica de la religión griega era la obligación de todos los jóvenes a formar parte de las ceremonias religiosas. Del mismo modo, el calendario escolar estaría influido directamente por el calendario religioso. Y no sólo eso, sino que también se hallaban rodeados de los dioses en la misma escuela.

En Roma encontramos un vacío en lo referente a la educación religiosa, no porque no se diera, sino porque no escribían sobre ello. Las familias romanas enseñaban a sus hijos las plegarias necesarias para recitar a los dioses. Cada persona tenía un dios y unos ritos favoritos dentro del politeísmo romano.

En la sociedad romana existían numerosos festivales religiosos, como por ejemplo los Compitalia o las Quirinalia.Como ya hemos anotado anteriormente, la religión y la política en Roma estaban fuertemente ligadas, utilizándose la primera como reforzamiento de la segunda. Esto dio paso a la conversión de algunos dirigentes políticos en divinidades.

En Jerusalén la religión toma un aspecto muy diferente a las otras dos ciudades citadas. Aquí, el símbolo de la unidad religiosa era representado por el templo, y complementado por la sinanoga y las casas de reunión, donde se estudiaba principalmente la Biblia. Al contrario de las religiones romanas y griegas, la judía se caracteriza por un intelectualismo que va creciendo con el paso del tiempo.

Uno de los puntos de mayor interés en el estudio de la religión romana es la conversión de los emperadores en dioses. Este fue un largo proceso que tuvo una justificación ideológica que varió según las circunstancias del momento. Esta cuestión puede tener su precedente en el mundo de los héroes que suscitaron los griegos. Los héroes relacionaban el mundo de los hombres con el de los dioses. Cada ciudad poseía un héroe predilecto, al que ofrecían culto a modo de sacrificios principalmente. Pero la figura del héroe fue dejando paso al de persona divina, disipándose las diferencias entre los hombres y los dioses en personajes determinados (gobernantes). Esto llevaba a la controversia de tener que ejercer por el emperador las funciones de gobernante terrenal, y al mismo tiempo tener que actuar como una divinidad. En las provincias tomaba un cariz diferente, debido a que la ausencia del gobernante le daba un áurea más divina. Incluso existían personas ricas que construían sus propias estatuas en honor del Emperador. También existía el culto póstumo (caso de César), que era más llevadero que cuando el emperador todavía vivía.

![]() |

| Reconstrucción digital del templo de César divinizado |

Este culto imperial comenzó a tener sus primeras críticas entre intelectuales de tradición griega, a quienes les parecía ridículo la conversión de un gobernante en dios por simples motivos políticos. Más adelante comenzaron a proliferar más movimientos discordantes entre los que se hallaban la comunidad judía y los incipientes cristianos.

A medida que el cristianismo se va asentando en la cultura romana, el culto de emperadores va decreciendo. Y aunque parezca incompatible, no desapareció de una manera drástica. Fue posible la existencia conjunta de cristianismo y culto imperial, hasta que dio a su fin este último tras la introducción del patriarca en la coronación de los emperadores, quedando así como máximo la posibilidad de canonización del emperador.

Momigliano toma especial interés en la aparente incomprensión de Josefo ante la doctrina judía. Éste compagina su modo de pensar de tendencias griegas con una apología al judaísmo, aunque no a todas sus instituciones. Perece ser que Josefo no llegó a entender el sentido que la sinagoga daba a la religión judía. Estas sinagogas. tras haberse perdido la unidad lingüística, lo que intentaban era la unidad religiosa del pueblo palestino. De esta manera, al dedicarse a la lectura de la Biblia encontramos textos bíblicos traducidos a diferentes idiomas (latín, griego, arameo, etc.)

![]() |

| Revuelta judía, por P. Dennis |

Durante los años 66 al 70 se produjo una subversión general en el Imperio que conectaba con los movimientos producidos en Palestina, aunque Josefo no muestra haberse percatado de ello. Estos movimientos conectaban con la visión apocalíptica que narra san Juan y que puede representar una aversión hacia el dominador romano. Pero para la época de Marco Aurelio estas sublevaciones habían abandonado ya el distintivo mesiánico. Josefo se creía dotado de capacidades proféticas, lo que lo llevaba a expresar su lealtad a la Ley de la Biblia, aunque en desacuerdo con las sinagogas y la visión apocalíptica.

Dentro del dominio romano existían variantes religiosas propias de los pueblos dominados. Una de ellas, la tradición druídica de los pueblos celtas, fue tratada con dureza por varios de los emperadores romanos. Pero tenemos escasa información acerca de las tradiciones druídicas, puesto que los escritos romanos no se paraban a dedicarles atención, ya que eran vistos como movimientos disidentes a la civilización romana. Entre una de las tradiciones druídicas se encontraba el sacrificio humano, que más adelante fue prohibido por los romanos. Así, ya en el S. IV encontramos a los druidas formando parte de la sociedad romana sin ningún tipo de culpabilidad.

![]() |

| Asclepios |

Al igual que los druidas, existen también otros tipos de disidencias en otras provincias anexionadas al Imperio. Aunque no podemos asegurar que estos movimientos provinciales tuvieran un objetivo de protesta contra los romanos, las fuentes parecen apuntar a ello. Un ejemplo es el que observamos en Egipto. El Oráculo del alfarero parece mostrarnos una clara connotación antirromana al mostrarnos cómo en Alejandría seguía existiendo el culto a Serapis. Entre los textos que circulaban en Egipto de carácter religioso, debemos destacar el Asclepius,que ha sido encontrado en diferentes versiones. Una parece narrar las persecuciones de paganos por parte de los cristianos en Egipto durante el S.IV, lo que nos puede dar a entender cómo era la situación precristiana en Egipto y muestra claramente una protesta contra el gobierno romano.

Al hablar de judíos y cristianos encontramos mucha más información que cualquiera de los anteriores casos. El Estado romano no ejercía una presión religiosa sobre los pueblos judíos. Eran permitidas su forma de vida y sus costumbres. Pero al hablar de las grandes expulsiones judías del Imperio, éste debía justificarlas con la base al mantenimiento del orden público, ya que eran frecuentes y muy sonadas las rebeliones judías. Estas rebeliones eran utilizadas por cronistas posteriores para afianzar su postura antisemita.

No poseemos ningún relato coherente de las rebeliones judías durante los gobiernos de Trajano y Adriano. Podemos destacar la labor de Tácito, que aunque es claramente antijudío, opina que estas rebeliones fueron causadas por el mal gobierno de los emperadores.

Por parte de los judíos, tras las sucesivas derrotas en las rebeliones, se produce un cambio en las actitudes, que llega a una disminución de las tensiones entre romanos y judíos en el S.III.

Los cristianos, por otro lado, tenían un carácter providencial con respecto a Roma. Éstos, aunque eran hostiles al gobierno romano, creían que era una providencia de Dios para dar impulso al mensaje cristiano. Por otra parte también creían que tras el dominio romano se produciría el fin de mundo, cosa que les aterraba. Así, mientras durase Roma el mundo seguiría funcionando. Encontramos textos escritos por autores cristianos que afirman que el cristiano cumplía con sus obligaciones de ciudadano sin producir ningún desorden en la vida pagana. Pero por parte romana, el cristiano suponía una amenaza al buen funcionamiento del estado, al quedar éstos excluidos de los festivales romanos y a su dudosa participación en el ejército.

Tras la conversión de Constantino parece que se dio un acercamiento entre paganos y judíos para contrarrestar el poder cristiano, cosa que fue vista por los cristianos como algo peligroso.

Si queréis estar al día sobre futuros artículos y otros temas uníos a nuestra página de Facebook.

.jpg)

.jpg)